Dieser Roman hat mich gleich zweimal überrascht. Das erste Mal direkt am Anfang: Ich habe nie gedacht, dass das überhaupt möglich ist, aber hier hat es tatsächlich funktioniert. Der Roman beginnt mit dem Ende der Geschichte und erzählt rückwärts die Ereignisse, endet somit am Anfang. Dies wird von der Figur angekündigt und ist auch äußerlich an den Kapitelnummern zu erkennen. Weidenholzers Roman beginnt tatsächlich bei Kapitel 54. Verrückt!

Ist die Kündigung einer Stelle, die man fast 20 Jahre lang gerne ausgefüllt hat, Fluch oder Segen? Der ehemalige Arbeitgeber spricht von neuen Möglichkeiten, stellt die Kündigung als eine seltene, einmalige Chance dar, noch einmal bei Null anzufangen. Das Arbeitsamt hingegen findet es schwierig, eine nicht mehr junge Textilverkäuferin (46 Jahre) zu vermitteln, besonders wenn sie ihre bisherige Tätigkeit weiter ausführen und nicht als Fleischverkäuferin arbeiten möchte. Weidenholzer thematisiert auf sehr eindringliche Art und Weise, was mit Menschen passiert, wenn sie ihre Lebensbezugspunkte wie Arbeit und Partner verlieren.

Worum geht es?

Maria hat Zeit. So sitzt sie tagsüber oft auf einer Bank am Platz vor der Kirche, beobachtet das Treiben dort, ein Kommen und Gehen, Leute, die Ziele haben und wenig Zeit. Die arbeitslose Textilfachverkäuferin kennt sich mit Stoffen aus, weiß, was zueinander passt, was Schwächen kaschiert und Vorzüge betont. In ihrem Fall ist das schwieriger: Welcher Vorzug macht ihr Alter vergessen für einen Markt, der sie nicht braucht? Alt ist sie nicht, aber ihr Leben läuft trotzdem rückwärts, an seinen Möglichkeiten, Träumen und Unfällen vorbei: Otto, den sie im Gemüsefach vergisst, Walter, den Elvis-Imitator von der traurigen Gestalt, der sie zur Witwe macht, Eduard, der mit einer anderen aus der Stadt zurückkehrt, ihre kleinere Schwester, die sosehr Mutter ist, dass sie Maria wie ein Kind behandelt. In solchen Geschichten um solche Menschen, liebenswert in ihrer skurrilen Versponnenheit, entwirft Anna Weidenholzer ein Bild von einer Frau am Rande der Gesellschaft. Und das ist immer noch mitten im Leben. (Klappentext vom Verlag)

Wie fand ich es?

In den ersten Kapiteln zeichnet Weidenholzer ein eher deprimierendes Bild. Wir lernen Maria kennen, die etwas verwirrt versucht, sich in ihrem Alltag zurechtzufinden. Schon am Anfang ist zu spüren, dass die Figur sich verloren hat, nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Wir tauchen in Marias Innenwelt ab und verfolgen ihre springenden Gedankengänge. Diese eigene Welt schildert Weidenholzer sehr detailliert. Anfangs wirkt dies teilweise schon eintönig und stumpf, was wiederum die Gefühlslage der Protagonistin widerspiegelt. Sie gleicht dem Frosch Otto in ihrem Kühlfach – eingefroren, vergessen. Wir sind an ihrer Seite, erinnern uns mit ihr an ihr vergangenes Leben. Gesprächsfetzen, die sie auf der Straße aufschnappt, Anweisungen von ihrem ehemaligen Chef, Kommentare von ihrem Mann Walter hallen zusammenhanglos durch ihren Kopf, werden wiederholt wie innere Mantras. Zudem überlegt Maria sehr genau ihre nächsten Schritte, stellt sich Situationen vor und führt imaginäre Gespräche. Ihre Vereinsamung, ihre Hilflosigkeit und Unsicherheit sind deutlich herauszulesen.

„Bevor Maria die Tür aufschließt, schaut sie in den Spiegel. Sie zupft an ihren Wangen, dass Farbe in ihr Gesicht kommt. Danach holt sie Puder, um die Stelle zu überdecken, danach fährt sie mit den Händen über ihr Gesicht, um überschüssiges Puder zu entfernen.“

Jedoch hat sie diesen einsamen Weg teilweise auch bewusst selbst herbeigeführt. Sie hat sich entschieden, ihre Freundinnen nicht mehr zu treffen, ihren Nachbarn aus dem Weg zu gehen. Sie lehnt jede Gesellschaft ab (auch die Kaulquappen verenden, Otto wird ausgesetzt oder begaben) und meidet gar jeden Kontakt, da sie spürt, wie die Menschen um sie herum sie misstrauisch beäugen, sie vielleicht aufgrund ihrer Situation bemitleiden, ihr gutzureden wollen oder im schlechtesten Fall sie nicht verstehen. „Wer Arbeit möchte, der findet welche“ ist die Devise ihres Vaters, der Arbeit als Unabhängigkeit und Lebensvoraussetzung betrachtete.

Weidenholzer beschreibt Marias demütigende Sitzungen beim Arbeitsamt, welche die Unverständnis und Unmenschlichkeit den Arbeitssuchenden gegenüber veranschaulichen. Ihr wird Hilfe angeboten, die nur nach einem bestimmten, festgelegten Schema aufgebaut ist, sich nicht auf den jeweiligen Menschen bezieht. Das Arbeitsamt möchte sie nur irgendwo unterbringen, um sie loszuwerden. Das verstärkt bei Maria das Gefühl, den Menschen lästig zu sein. Ihr eigener Wert wird nicht wahrgenommen, sie ist unsichtbar und nutzlos.

Im Laufe der Geschichte wandelt sich allerdings die Sprache. Sie wird ausdrucksstärker, lebendiger. Dieser Übergang von der Schwermut zur Leichtigkeit ist mir erst allmählich klar geworden, als mich die Erzählung immer mehr fesselte. Je weiter Marias Geschichte zurückführt, desto flüssiger wird sie erzählt. Maria blüht in ihrer Tätigkeit in der Boutique, in der Beziehung zu Walter und in der Gesellschaft ihrer Freunde und Familie auf. Sie tanzt und lacht. Hier ist nichts mehr von der Wehmut zu sehen, die sie später bzw. anfangs erfasst. Das war für mich die zweite Überraschung. Der Wandel der Figur durch Anerkennung und Liebe schlägt sich nicht nur in der Figur selbst nieder, sondern auch in der Sprache.

Bei diesem Roman ist es zudem wichtig, sich auf die spezielle Erzählung einzulassen. Dadurch eröffnet sich dem*der Leser*in eine neue Sicht auf eine Welt, die Menschen zeigt, die unter mangelnder Wertschätzung leiden. Wir erfahren mehr über Einsamkeit, Sprachlosigkeit, Abhängigkeit von Beruf und Partner*in.

Die Schilderungen vieler kleiner Alltagssituationen zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, ist hier nicht so leicht. Einige Fragen bleiben offen oder die Antworten darauf werden nur angedeutet und der*die Leser*in kann daraufhin selbst entscheiden, wie er sie interpretiert. Gefragt habe ich mich, wem Maria ihre Geschichten erzählt, einem Freund, einem Psychiater oder dem Arbeitsamt? Woran ist ihr Mann Walter gestorben? War Walter ihr gegenüber gewalttätig? Wollte sie vielleicht doch Kinder mit ihm?

„Ich bin immer noch hier, wo es regnet und manchmal die Sonne scheint.“

Fazit

Weidenholzers Roman „Der Winter tut den Fischen gut“ stimmt mich sehr nachdenklich. Die perfekte Welt mit funktionierenden Menschen wird verkehrt. Sichtbar werden die Probleme Einzelner. An Marias Beispiel macht Weidenholzer die Ängste und die Folgen von ungewollter Arbeitslosigkeit erfahrbar. Jedoch gibt es einen Hoffnungsschimmer, den ich allerdings erst beim erneuten Lesen des ersten Kapitels (Kapitel 54) entdeckt habe: „Ich denke positiv, das Leben ist eine Herausforderung. Man muss nur stark genug wollen, dann wird alles gut.“ Vielleicht will sie damit nur ihren Vater gedanklich beschwichtigen, jedoch könnte es nicht auch eine Selbststärkung sein und den Anfang von etwas Neuem einleiten?

Vielen Dank an den Verlag für das Rezensionsexemplar.

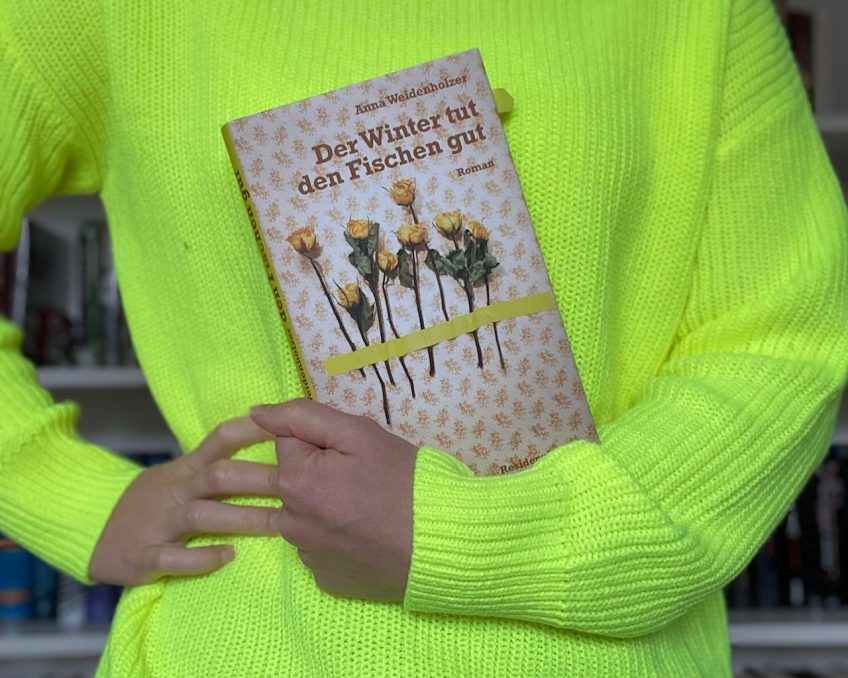

Der Winter tut den Fischen gut

Anna Weidenholzer

Residenz Verlag, September 2012, 250 Seiten